五島空海ゆかりの地を「ちょい旅」

空海・遣唐使ゆかり地

五島は【遣唐使】と【空海】ゆかりの地というのをご存知ですか?

意外と知られていない弘法大師【空海】ゆかりの地をご案内します。

コースマップ詳細をより詳しく知りたい、紙面で見たい方はこちらから。

- 所要時間:日帰り

- 交通手段:車

START

福江港から車で約10分

明星院(日本遺産)

日本遺産認定、五島八十八カ所霊場第一番札所

明星院は、五島家代々の祈願所で、現在の本堂は第28代五島藩主盛運公が安永七年(1778年)に建立したものです。五島においては真言宗の本山であり、五島最古の木造建築物です。

五島の真言宗の本山であり、寺として五島最古の歴史を持つ明星院は、遣唐使として中国へ渡った弘法大師空海が帰国時に立ち寄ったという寺伝をもち、江戸時代は五島藩主家代々の祈願寺として崇敬を集めました。

本堂は、最古級の木造建築物で、2015年に日本遺産に認定されました。その本堂は、1778年(安永7年)に第28代盛運(もりゆき)公が火災で焼失したのを再建したもので、ひのきの芯柱20本が使用されています。また、本堂格天井には121枚の花鳥画が極彩色に描かれており、狩野派の絵師坪玄能筆と伝えられています。

本堂・天井絵・主要な仏具仏器は長崎県の有形文化財に指定されており、数々の秘宝が眠る伝統ある寺院です。

◆Googleストリートビューで明星院をバーチャル体験してみよう!

五島の真言宗の本山であり、寺として五島最古の歴史を持つ明星院は、遣唐使として中国へ渡った弘法大師空海が帰国時に立ち寄ったという寺伝をもち、江戸時代は五島藩主家代々の祈願寺として崇敬を集めました。

本堂は、最古級の木造建築物で、2015年に日本遺産に認定されました。その本堂は、1778年(安永7年)に第28代盛運(もりゆき)公が火災で焼失したのを再建したもので、ひのきの芯柱20本が使用されています。また、本堂格天井には121枚の花鳥画が極彩色に描かれており、狩野派の絵師坪玄能筆と伝えられています。

本堂・天井絵・主要な仏具仏器は長崎県の有形文化財に指定されており、数々の秘宝が眠る伝統ある寺院です。

◆Googleストリートビューで明星院をバーチャル体験してみよう!

| 住所 | 〒853-0042 長崎県五島市吉田町1905 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-72-2218 | |

| 営業時間 | 9:00~17:00(お盆期間は9:00~15:00) | |

| 休日 | 毎週月曜日 毎月1、28日 |

車で約30分

遣唐使船寄泊地の碑

遣唐使船日本最後の寄泊地

魚津ヶ崎公園の岬には、「遣唐使船寄泊地」の碑が建てられています。

長く険しかった当時の船旅に思いをはせながら、遣唐使ゆかりの地をしのぶ観光客が多く訪れています。

| 住所 | 長崎県五島市岐宿町岐宿 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-82-1111 |

魚津ヶ崎公園より車で約10分

白石のともづな石(日本遺産)

遣唐使たちの想いを今に伝える

岐宿町白石は遣唐使船最後の寄泊地。第16次遣唐使船(804年)には、空海や最澄も乗っていました。

この小さなともづな石は、遣唐使たちが船の修理や食料補給、風待ちをするために港に入った際、船からの綱をつないでいたといわれています。遣唐使たちの命をかけた偉業を讃え、地元では小さな祠を建てて漁業、海上安全の神としてこの石を祀っています。

ともづな石が祀られている小さなお堂には、お線香や花などが供えられてあり、現在も地元の人々の手によって大切に守られています。そっと手を合わせると、心が温かくなるスポットです。

また、五島市の史跡であり、日本遺産「国境の島 壱岐・対馬・五島」の構成遺産でもあります。

◆Googleストリートビューでともづな石をバーチャル体験してみよう!

この小さなともづな石は、遣唐使たちが船の修理や食料補給、風待ちをするために港に入った際、船からの綱をつないでいたといわれています。遣唐使たちの命をかけた偉業を讃え、地元では小さな祠を建てて漁業、海上安全の神としてこの石を祀っています。

ともづな石が祀られている小さなお堂には、お線香や花などが供えられてあり、現在も地元の人々の手によって大切に守られています。そっと手を合わせると、心が温かくなるスポットです。

また、五島市の史跡であり、日本遺産「国境の島 壱岐・対馬・五島」の構成遺産でもあります。

◆Googleストリートビューでともづな石をバーチャル体験してみよう!

| 住所 | 長崎県五島市岐宿町川原287-8 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-82-1111(五島市役所 岐宿支所) |

車で約15分

白良ヶ浜万葉公園

旧三井楽町の地域づくりのキャッチフレーズである「西のはて万葉の里づくり」の拠点施設として整備されました

かつて万葉の時代に遣唐使船の日本最後の寄港地としてにぎわいをみせていた三井楽の地。当時の哀歓は万葉集や蜻蛉日記に切々と綴られています。その歴史の面影を今に伝えようと、整備されたのが万葉公園です。

南国ムードが漂う園内は、イベント広場、多目的広場、冒険広場、万葉広場の4つのゾーンから構成され、ハギやヤマブキなど万葉ゆかりの草花が植栽されています。そして、公園のほぼ中央部の高台には、遣唐使船を模した展望台もあり、朱色の船艇が公園のシンボルとなっています。また、万葉集の歌碑も建てられており、海を眺めながら万葉の世界を堪能できます。

ターザンロープ、アスレチック施設などの遊具もあり、家族みんなで楽しめる憩いの場となっています。

万葉公園の地面をよく見ると、白い砂で覆われているのが分かります。実は、この万葉公園は白良ヶ浜の砂が強い北風で飛ばされ降り積もってできた砂丘です。

南国ムードが漂う園内は、イベント広場、多目的広場、冒険広場、万葉広場の4つのゾーンから構成され、ハギやヤマブキなど万葉ゆかりの草花が植栽されています。そして、公園のほぼ中央部の高台には、遣唐使船を模した展望台もあり、朱色の船艇が公園のシンボルとなっています。また、万葉集の歌碑も建てられており、海を眺めながら万葉の世界を堪能できます。

ターザンロープ、アスレチック施設などの遊具もあり、家族みんなで楽しめる憩いの場となっています。

万葉公園の地面をよく見ると、白い砂で覆われているのが分かります。実は、この万葉公園は白良ヶ浜の砂が強い北風で飛ばされ降り積もってできた砂丘です。

| 住所 | 〒853-0601 長崎県五島市三井楽町浜ノ畔 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-84-3162(五島市役所 三井楽支所) |

車で約1分

遣唐使ふるさと館

現在まで受け継がれた文化の伝承とともに、特産品の開発・観光土産品の販売促進、コミュニティ機能を兼ね備えた産業文化施設

【展示コーナー】遣唐使や万葉に関連した資料の展示。

【インフォメーション】9面マルチ映像による五島三井楽町の紹介。

【物産販売コーナー】五島市の特産品や万葉グッズの販売。

【研修室】地域の会議や、生け花講習、ステンドグラス教室などに利用。また、団体様用のお食事会場としても利用可能です。

【和室】収容可能人員80名。歓送迎会や、忘年会など各種宴会対応可能。

【レストラン】収容人員80名(団体客利用も可能)ランチ・ディナーもお楽しみいただけます。焼肉コーナーでは、五島牛を存分に堪能できますよ。

人気は、金・土・日・祝日のランチタイムに実施される「ふるさとバイキング」。

五島市三井楽町の婦人会の方と共同で地元の食材、地元の調理法にこだわった、郷土料理バイキングを楽しめます。五島うどん、ひじきの煮物、山菜の天ぷらなど、季節の料理約40種類を提供しています。郷土料理だけでなく、カレー、グラタン、パスタなど、ふるさと館のシェフが作る洋食もバランスよく用意されており、オススメです。

12月第2日曜日には『三井楽産品まつり』、2月には『五島つばきマラソン』、その他万葉まつりなど多彩なイベントも開催されます。

【インフォメーション】9面マルチ映像による五島三井楽町の紹介。

【物産販売コーナー】五島市の特産品や万葉グッズの販売。

【研修室】地域の会議や、生け花講習、ステンドグラス教室などに利用。また、団体様用のお食事会場としても利用可能です。

【和室】収容可能人員80名。歓送迎会や、忘年会など各種宴会対応可能。

【レストラン】収容人員80名(団体客利用も可能)ランチ・ディナーもお楽しみいただけます。焼肉コーナーでは、五島牛を存分に堪能できますよ。

人気は、金・土・日・祝日のランチタイムに実施される「ふるさとバイキング」。

五島市三井楽町の婦人会の方と共同で地元の食材、地元の調理法にこだわった、郷土料理バイキングを楽しめます。五島うどん、ひじきの煮物、山菜の天ぷらなど、季節の料理約40種類を提供しています。郷土料理だけでなく、カレー、グラタン、パスタなど、ふるさと館のシェフが作る洋食もバランスよく用意されており、オススメです。

12月第2日曜日には『三井楽産品まつり』、2月には『五島つばきマラソン』、その他万葉まつりなど多彩なイベントも開催されます。

| 住所 | 〒853-0601 長崎県五島市三井楽町浜ノ畔3150-1 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-84-3555 | |

| 営業時間 | 9:00~18:00 【レストラン】 ランチ 11:30~14:00 |

|

| 休日 | 年末年始 |

車で約15分

辞本涯の碑

空海記念碑。空海の偉徳を顕彰するため柏崎公園に建立。

辞本涯の碑は、三井楽半島の先端、柏崎公園内にあります。遣唐使ゆかりの柏崎と第16次遣唐使船(804年)で唐に渡った空海の深い関わりを知った有志の方々が建立したものです。

姫島を背に立つ記念碑には、「日本の最果ての地を去る」という意味の「辞本涯」という文字が刻まれています。これは空海が書物に残した言葉だとか。

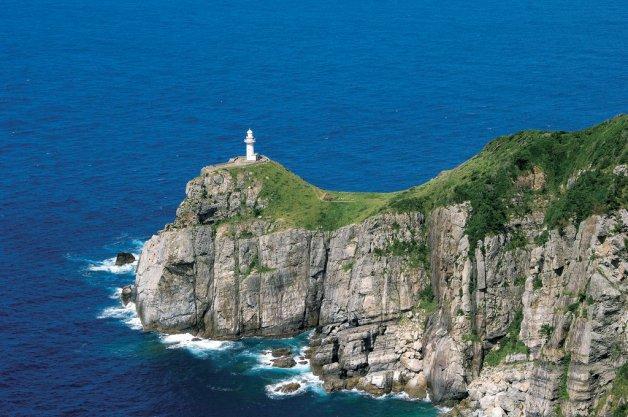

東シナ海を見つめていると、命をかけて唐に渡った遣唐使たちの勇気と偉業を偲び、胸を打たれます。すぐ近くには柏崎灯台もあり、三井楽半島からの海を眺めることもできます。

◆Googleストリートビューで辞本涯をバーチャル体験してみよう!

姫島を背に立つ記念碑には、「日本の最果ての地を去る」という意味の「辞本涯」という文字が刻まれています。これは空海が書物に残した言葉だとか。

東シナ海を見つめていると、命をかけて唐に渡った遣唐使たちの勇気と偉業を偲び、胸を打たれます。すぐ近くには柏崎灯台もあり、三井楽半島からの海を眺めることもできます。

◆Googleストリートビューで辞本涯をバーチャル体験してみよう!

| 住所 | 〒853-0603 長崎県五島市三井楽町柏 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-84-3111(五島市役所 三井楽支所) |

高崎鼻

北風で変化した樹木

三井楽の北側に広がる高崎鼻周辺の草地。この草原の先は、東シナ海を経て中国大陸です。冬の北風や荒波を物語るように変形した樹形も点在し、島ならではの姿を見ることができます。

真っ青な東シナ海を一望しながら爽やかな緑のなかで散策を楽しめ、目の前に広がる絶景、また、波の音を聞きながら眺める夕陽は忘れられない思い出になります。

高崎鼻~柏崎~長崎鼻までの海岸域及び海域は、国の名勝に指定されています。

| 住所 | 〒853-0612 長崎県五島市三井楽町高崎 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-84-3163(五島市役所 三井楽支所) |

辞本涯より車で約50分

大宝寺

空海が布教をした西の高野山(日本遺産追加認定)

大宝寺は、701年(大宝元年)に三論宗の道融和尚が創建したと伝えられる五島最古の寺であり、第41代持統天皇の勅願寺です。

その後、806年(大同元年)に、遣唐使に随行していた空海が唐から帰国の際に大宝寺の付近に漂着し、国内初となる真言密教の講釈を行ったとされています。このことから、三論宗を真言宗に改宗させたといわれ、真言宗総本山の高野山に対し、大宝寺を西の高野山と呼ぶようになりました。

また、五島八十八ヶ所巡拝の八十八番札所でもあり、境内には「弘法大師霊場 祈願お砂奉安 四国八十八ヶ所巡拝御砂踏處」と書かれた大師堂があるほか、長崎県指定有形文化財の梵鐘もあります。本殿には、最澄が寄進した十一面観音や左甚五郎作の猿の彫刻があり、2022年には日本遺産の構成文化財として追加認定されました。

その後、806年(大同元年)に、遣唐使に随行していた空海が唐から帰国の際に大宝寺の付近に漂着し、国内初となる真言密教の講釈を行ったとされています。このことから、三論宗を真言宗に改宗させたといわれ、真言宗総本山の高野山に対し、大宝寺を西の高野山と呼ぶようになりました。

また、五島八十八ヶ所巡拝の八十八番札所でもあり、境内には「弘法大師霊場 祈願お砂奉安 四国八十八ヶ所巡拝御砂踏處」と書かれた大師堂があるほか、長崎県指定有形文化財の梵鐘もあります。本殿には、最澄が寄進した十一面観音や左甚五郎作の猿の彫刻があり、2022年には日本遺産の構成文化財として追加認定されました。

| 住所 | 〒853-0413 長崎県五島市玉之浦町大宝631 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-87-2471 | |

| 営業時間 | 8:00~18:00 |

車で約50分

福江港ターミナル

下五島の海の玄関口。高速船やフェリーでアイランドホッピングに出かけよう!

五島市の玄関口でもある福江港ターミナル。長崎港・博多港・奈留島・久賀島・上五島の他、椛島・赤島・黄島と海路で結ばれています。長崎港からはジェットフォイルで約1時間25分、フェリーで約3時間25分。博多港からはフェリーで約8時間30分。詳しくは、各船会社にお問い合わせください。

ターミナル内には、各船会社、土産店、飲食店、観光案内所、コンビニなどがあり、2階の展望所からは鬼岳も見ることができます。到着したら、まずは観光案内所でパンフレットや島の情報を手に入れると役立ちます。

島内には大型の土産店が少ないため、乗船前にターミナル内でお土産を揃えられるのは立地もよくありがたい話。五島列島の定番土産「五島うどん」や「かんころ餅」「椿製品」「海産物」など様々な名産品が販売されています。島ならではのレアなご当地土産もあるのでぜひチェックを!高価なサンゴのアクセサリーもあります。

ターミナル内にはコインロッカーも完備されています。

ターミナル内には、各船会社、土産店、飲食店、観光案内所、コンビニなどがあり、2階の展望所からは鬼岳も見ることができます。到着したら、まずは観光案内所でパンフレットや島の情報を手に入れると役立ちます。

島内には大型の土産店が少ないため、乗船前にターミナル内でお土産を揃えられるのは立地もよくありがたい話。五島列島の定番土産「五島うどん」や「かんころ餅」「椿製品」「海産物」など様々な名産品が販売されています。島ならではのレアなご当地土産もあるのでぜひチェックを!高価なサンゴのアクセサリーもあります。

ターミナル内にはコインロッカーも完備されています。

| 住所 | 〒853-0015 長崎県五島市東浜町2-3-1 | |

|---|---|---|

| 電話番号 | 0959-72-2963(五島市観光協会) | |

| 営業時間 | 7:00~20:00頃(最終便到着まで) | |

| 休日 | なし(ただし、2階レストランは火曜日休み) |

GOAL

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください