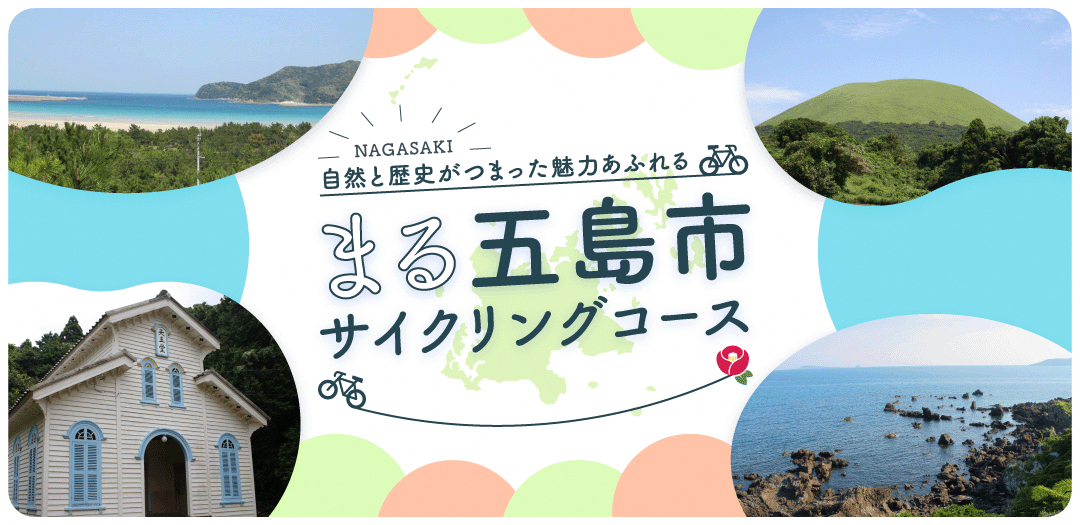

五島ってこんなところ

九州最西端、五島列島の南西部に位置し、

コバルトブルーの海と白い砂浜、

四季を通して楽しめる釣りやマリンスポーツ、

キリシタンの歴史を物語る世界文化遺産

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」など

自然と歴史がつまった魅力あふれる島。

さあ、出かけてみよう!

Recommended content

おすすめのコンテンツ

Access Ranking

アクセス急上昇ランキング

Information

お知らせ

-

-

2024.

04.16 -

CHECKお知らせイベント

市制施行20周年記念 バラモン凧揚げ大会2024を開催します!

-

2024.

-

-

2024.

04.03 -

お知らせ

五島ワーケーション参加者の感想を追加しました!

-

2024.

-

-

2024.

03.28 -

お知らせ

It‘s almost spring! ~荒川温泉・五島沖鯨の骨のアーチ・山口酒屋・竈(かま)神社・カフェチルコロ~

-

2024.

-

-

2024.

03.26 -

お知らせ

五島列島・福江島「白亜の大瀬埼灯台まで歩いてみました!」~大瀬埼灯台完全ガイド~

-

2024.

-

-

2024.

03.25 -

お知らせ

カメラを持って五島列島(福江島)を旅する~歴史、伝統、文化を発見~

-

2024.

Movie