大地から感じる五島の魅力(ジオパーク)

五島列島は、日本列島の西の端にあると同時に、東シナ海の一角を占める場所にあります。

五島列島の大地は、約2200~1700万年前に堆積したユーラシア大陸由来の砂と泥が基であり、その当時は大陸の一部でした。

この大陸由来の砂と泥の地層(白と黒のしましま地層)のことを「五島層群」と呼びます。

いくつもの大地の変化を経て、日本列島が大陸から離れて形成される際に、最後まで大陸とつながっていた特徴を持ち、その後、火山の噴火によって、溶岩台地と多くの火山島が形成されています。

中国大陸と日本の中間に位置する五島列島は、遣唐使の経由地、倭寇の拠点、潜伏キリシタンの移住など、大陸との関わりや離島であることを背景とした歴史が数多く存在しています。

特集INDEX

ジオパークとは?分かりやすく簡単に解説!

ジオパークとは、地域の大地、生態系、文化を、「知って」、「守って」、「活かす」取り組みです。

「ジオ(Geo)」は地球・大地、「パーク(Park)」は公園を意味します。なので、ジオパークは地質の公園、石を勉強する公園、といったイメージを持たれることが多いのですが、 実は、大地だけでなく、そのうえで育まれてきた生態系、人の歴史や文化・産業も対象です。

なぜなら、生態系も人の営みも大地とは切ってはきれないつながりがあるから。なぜ五島の魚は美味しいのか、なぜ五島に人が住み着いたのか、探っていけばきっと答えは大地にあるはず。

ジオパークは、地域の魅力を「知り」、将来にわたって「守り」、地域がずっと元気でいられるよう「活かす」取り組みです。

五島列島ジオパークの最新情報をチェック!

五島列島ジオパーク推進協議会では、SNSを使って最新の情報を発信しています。イベント情報や五島ジオパークのホットな話題も投稿しています。YouTubeでも動画で分かりやすく五島のジオスポットを紹介をしています。フォローして最新の情報をゲットしましょう。

ジオサイトとは?

五島列島の大地の成り立ちを知るうえで重要な地形・地質が観察できる場所

MAPで見る五島列島ジオパーク(ジオサイト)

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

-

①島山島西海岸

もっと見るその名の通りシマシマの山が見られる島で、西海岸では東シナ海の荒波によって削り出されたシマシマの大断崖を見ることができます。

-

②大瀬崎

もっと見る「日本の灯台50選」に選ばれている五島層群の断崖の上に建つ白亜の灯台「大瀬埼灯台」は壮観です。

-

③田ノ浦西海岸

もっと見るこの田ノ浦港の西側の海岸には、五島列島の土台となる五島層群の地層がはっきり見える場所があります。

-

④舅ヶ島(しゅうとがしま)千畳敷

もっと見る小島の山の緑とそこへ続く千畳敷と侵食された奇岩、紺碧の海とのコントラストが、絶景をつくり出しています。

-

⑤宿輪の淡水貝化石含有層

もっと見る五島列島の大地ができた頃にいた淡水に棲む貝の化石で、昔、この辺りが湖のような環境だったことを教えてくれます。

-

⑥戸楽海岸

もっと見る崩れてきた大きな岩がゴロゴロと転がっていたり、砂岩が波や風による浸食で奇妙な形をしていたりと、とても不思議な場所です。

-

⑦六方海岸

もっと見る五島層群(戸楽層、凝灰岩)が1m以上の大きさの玉ねぎ状に風化しているのが見れます。

-

⑧三井楽の漣痕

もっと見る三井楽町の白良ヶ浜の東側にある崖には波型の模様がついています。これは、砂浜にできる漣(さざなみ)の模様が固まり、地層の中に残ったもので、容易に観察することができます。

-

⑨天保(あまやす)海岸

もっと見る五島列島の土台となる砂と泥の地層(五島層群)を覆うように只狩山から流れてきた溶岩が重なる様子を観察できます。

-

⑩魚津ヶ崎(ぎょうがさき)

もっと見る魚津ヶ崎の地形は、砂と泥が固まった「五島層群」と、火山から流れた溶岩によって複雑に入り組んでいます。入り組んだ地形は好漁場を形成し、「魚津ヶ崎」と名付けられたと考えられます。

-

⑪堂崎のリンゴ石

もっと見る地層中の鉄分が長い年月をかけて一か所に集まることで丸い形をつくり、その周りが波や風などで削られることでできたものです。自然がつくるおもしろい光景です。

-

⑫ドンドン渕滝

もっと見るドンドン渕は五島で最も大きな滝で、水が勢いよく流れ落ち、岩にあたって太鼓を打つようなドンドンというような音がするのでこの名がついたといわれています。

-

⑬水晶岳

もっと見る奈留島の水晶岳は、市天然記念物であり、世界的にも希少な鉱物「日本式双晶」が産する場所です。

※日本式双晶は採取が禁止です。 -

⑭鷹ノ巣の柱状節理

もっと見るチャーター船でしか行くことができないこの場所には、柱が何本も連なったような迫力ある絶壁を見ることができます。

-

⑮登屋ノ首(とやのくび)の断崖

もっと見る断崖絶壁の左手沿岸では縦や横の地層、右手沿岸では波や風で浸食されさまざまな色や形をした岩がみられる等異なる自然の偉大さを感じることができます。

-

⑯ノコビ浦の防風堤

もっと見る五島が複数の島に分断した断層活動の痕跡を見ることができる数少ない場所の一つです。

-

⑰鬼岳

もっと見る名前とは裏腹に、その優しい姿は市民の憩いの場所になっています。鬼岳では、景観や生態系保護のため、3年に1度野焼きが行われ、その様子はまさに噴火の再現。鬼岳を含む火山群は、日本に3つしかない珍しい火山群です。知ってましたか!?

-

⑱鬼岳スコリア降下地層

もっと見る鬼岳噴火による「スコリア」の堆積物。鬼岳の噴火活動を物語る場所の一つで、鬼岳がどのような噴火をしたのか知るうえで貴重な場所です。

-

⑲鐙瀬溶岩海岸

もっと見る黒くゴツゴツし複雑に入り組んだ鐙瀬溶岩海岸は、かつて約5万年前に鬼岳付近の火山の噴火で流れ出た溶岩で付近の大地が形成され、その後の海面上昇で今の海岸景観になりました。

-

⑳カヅメ海岸

もっと見るカズメ海岸の辺りには幻の火山「崎山鼻火山」があったとされ、その痕跡をみることができます。

-

㉑多郎島海岸

もっと見る近くの溶岩海岸にはゴツゴツしたアア溶岩やハワイ語で表面が滑らかなことを意味する「パホイホイ溶岩」を見ることができます。

-

㉒富江の井坑(いあな)

もっと見る火山の噴火で流れでた溶岩がつくる富江半島には、いくつかの溶岩トンネルが確認されています。その中で最大級の規模を誇るのが、井坑(いあな)です。

-

㉓嵯峨島千畳敷

もっと見る嵯峨島の西側に千畳敷と呼ばれる場所があります。波によって海岸線が平坦になった場所で、畳千枚ほどを敷けることから「千畳敷」と呼ばれています。火山灰や噴石が幾層にも重なっており、パイ生地(ミルフィーユ)のような独特な美しい景観となっています。

-

㉔女岳海食崖

もっと見る島の西海岸は東シナ海の激しい荒波によって削りとられ、海食崖の絶壁となっています。火山内部がむき出しになっているので、火山の断面、内部構造を知ることができる世界的にも珍しい貴重な地学的資料となっています。

-

㉕黄島溶岩トンネル

もっと見る島の南側にある溶岩トンネルで、長崎県の天然記念物に指定されている。溶岩トンネルの一番奥には祭壇があり、毎年2月頃に祭りが行われています。

-

㉖黄島の細ヶ岳

もっと見る玄武岩質スコリア、火山礫、及び凝灰岩で構成される高さ25mの長崎県で一番低い山。山から「わんわん」という音が聞こえることから、地元の方々からは「わんわん」という愛称で呼ばれています。

-

㉗前島のトンボロ

もっと見る前島と末津島とを結ぶトンボロ(陸繫砂洲)。潮の流れで小石が堆積してできたものです。景観として美しいだけでなく、地形学的にも大変貴重です。

-

㉘大串のビーチロック

もっと見るビーチロックとは砂や礫(れき)が石灰質の成分で固められてできたもの。サンゴ礁が分布する熱帯、亜熱帯の海岸に多く見られ、九州本土や周辺の島々の分布は限られています。

-

㉙高浜海岸

もっと見る白い砂浜と青く輝く海が言葉にできないほど美しく、「日本一美しい海」と称されることもあります。

-

㉚頓泊海岸

もっと見る遠浅で広くどこまでもつづく白い砂浜と真っ青な海が特徴です。

-

㉛白良ヶ浜砂丘

もっと見る万葉公園の奥には、白良ヶ浜の砂が風に飛ばされて谷に堆積してできた砂丘があります。砂は固まり、ビーチロックとなっているものもあります。大きさは、鳥取砂丘の約25分の1程度です。高浜海水浴場や高崎、白良ヶ浜など、砂浜が多い三井楽ならではの景色ですね。

-

㉜柏の石灰質砂岩

もっと見る三井楽地区の柏地区では、京ノ岳の玄武岩質溶岩の上に不整合に貝殻砂が堆積した露頭が、高さ20mの海食崖をなしています。

自然サイトとは?

五島列島の大地とつながりがある特徴的な動植物の生息域や観察するのに適した場所。

MAPで見る五島列島ジオパーク(自然サイト)

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

-

①亀河原(かめごうら)のヤブツバキ純林

もっと見る亀河原は、久賀島の西部に位置しており、久賀島の中でも特に椿が多く自生しています。ヤブツバキは海からの潮風にも強く、久賀島では海岸線や急崖でも繁茂しています。ツバキ分布調査では、約10,000本のヤブツバキが確認されています。

-

②八朔鼻(はっさくばな)の海岸植物

狭い地域ながら、福江島で海岸植物が最も多い地区であり、長崎県に産する海岸植物の約3分の1が生育するという、きわめて海岸植物が豊富な場所と言えます。もっと見る -

③井坑(いあな)のドウクツミミズハゼ

もっと見る日本最大級といわれる溶岩トンネルでドウクツミミズハゼが生息する唯一の場所と言われています。

-

④大瀬崎のシマシャジン

韓国の済州島と長崎県平戸市、ここ大瀬崎の3ヵ所にしか分布しない「シマシャジン」が花を咲かせます。もっと見る -

⑤高浜~頓泊のカラタチ、サキシマフヨウ

もっと見るもともと中国産と考えられていたが、対馬や五島にまれに自生することが分かり、国内では希少なカラタチの自生地群落としての価値があります。

-

⑥皺の浦(しわのうら)のハマジンチョウ群落

もっと見る指定地のハマジンチョウ群落は3つの特色を有しており、いずれの点からも我国第一級のハマジンチョウの群落が確認できます。

-

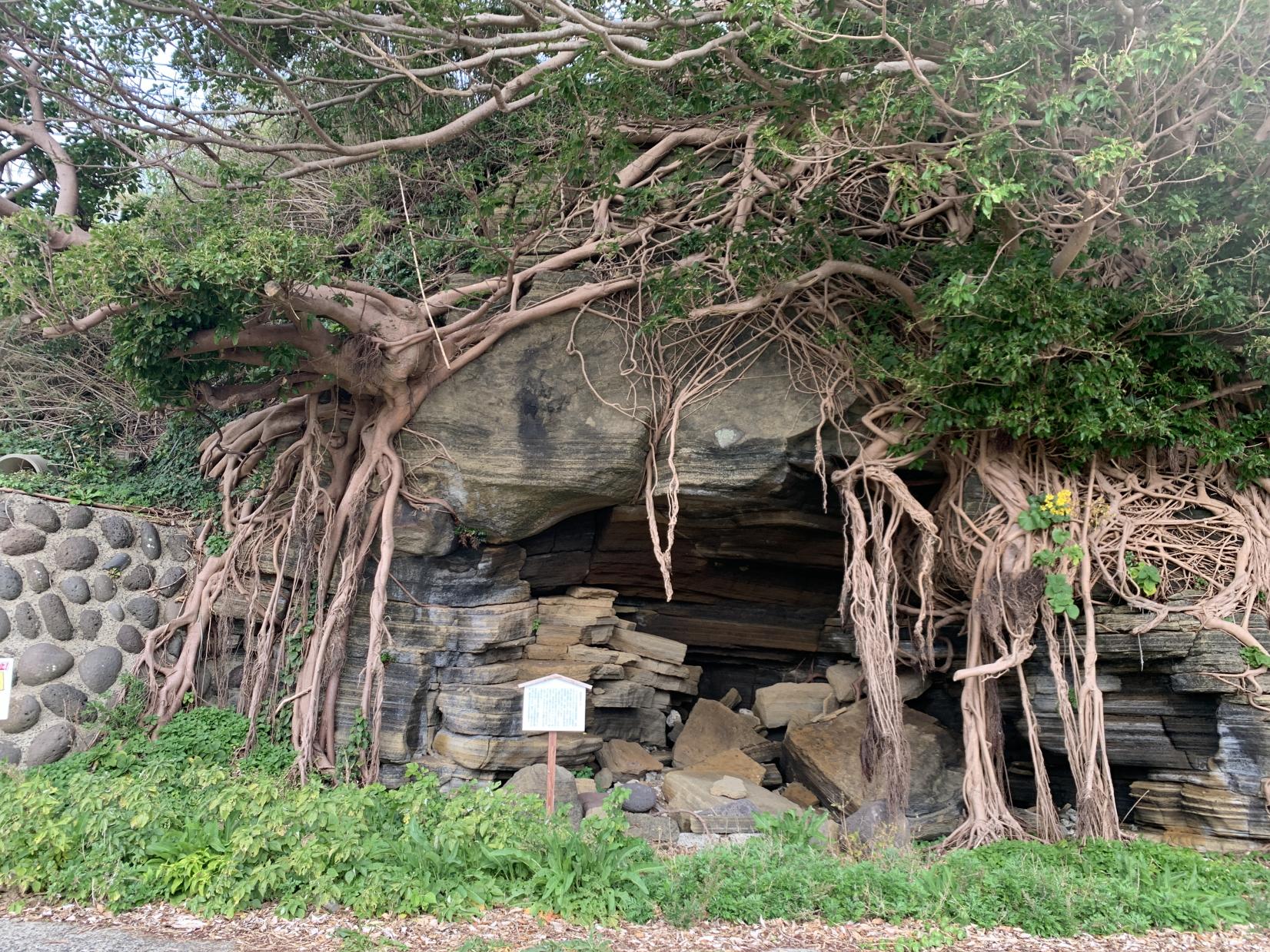

⑦玉之浦のアコウの巨木

もっと見る県指定天然記念物のアコウの木。玉之浦の大山祇神社は、このアコウの木の幹の下をくぐって参拝します。

-

⑧樫の浦のアコウの巨木

もっと見る長崎県最大の巨樹であるだけでなく、九州でも第一級の部類に入るアコウ。

-

⑨嵯峨島のアコウの巨木

もっと見る火山と亜熱帯性植物という嵯峨島を象徴するような場所です。

文化サイトとは?

五島列島の大地とつながりがある歴史や文化を感じることができる場所や史跡

MAPで見る五島列島ジオパーク(文化サイト)

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

-

①ふぜん河

もっと見る遣唐使船の乗組員たちの飲料水として利用されていたとされる井戸。渇水期でも枯れることなく、良質の飲料水として喜ばれました。丸い石(玄武岩)を積んで井戸が作られており、現在も水が湧き出ています。

-

②岩獄神社

もっと見る遣唐使守護の任にあたり順風を待っている間に病死したくさり鎌名人を祀った「岩嶽神社」。

-

③空海記念碑

もっと見る遣唐使にとって日本最後の寄港地となった三井楽の柏崎。川原の浦(現在の岐宿町水ノ浦)や相子田(上五島)のように港としての規模は大きくないものの、風待ちや臨時寄泊地の役目を果たしたと言われています。第16次遣唐使で唐に渡った空海の言葉「辞本涯」が刻まれた石碑が建っています。

-

④白石のともづな石

もっと見る遣唐使たちが船の修理や食料補給、風待ちをするために港に入った際、船からの綱をつないでいたといわれています。

-

⑤六角井

もっと見る井戸枠を六角形に板のような石で囲んであり、井戸の中を覗くと、水面下まで六角形の形をしています。この型の井戸は長崎県内に3つあり、所在地はいずれも港町で、唐船との交渉があった場所とされています。

-

⑥明人堂

もっと見る1540年明国の王直が通商を求め福江に来航。領主が王直らに与えた居住地の一画に、航海の安全を祈願するために廟堂を築き、その跡が現在の明人堂であると云われています。

-

⑦勘次ヶ城(かんじがしろ)

もっと見る「山崎の石塁」ともよばれ、今から150年程前、大工の勘次が河童と築いた石の城という説や、中国沿岸地域の海賊の築城方式に似ていることから倭寇のアジトとして築城されたという説があります。

-

⑧奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺)

もっと見るクリーム色の外壁や水色の窓枠がアクセントの、今では少ない木造建築の素朴な教会です。手描きの木目の柱や花の絵の窓ガラスに、信徒の苦労の結晶を見ることができます。

-

⑨旧五輪教会堂

もっと見る旧浜脇教会が建替えのとき、五輪地区に移築されました。この旧教会が老朽化で解体される寸前、島内の仏教徒の助言によって価値が再確認され、五島市に移譲される事になり文化財として保存されました。

-

⑩堂崎教会

もっと見る禁教令が解かれたあと、五島キリシタン復興の任を帯びて、1879年にマルマン神父によって、五島における最初の天主堂(木造)が建てられました。

-

⑪御岳の魚見台

もっと見る御岳の頂上には、石積みの魚見台が残っています。少し尖った山の頂から、玉之浦湾内に入ってくる魚を監視していました。今では漁船技術の発達により活用されていませんが、昔の漁法を物語る貴重でおもしろい場所です。

-

⑫石田城(福江城)跡

もっと見る江戸時代末期、黒船来航を機に外国船警備のために「海城」として築城されました。石田城の石垣は、武家屋敷通りの石垣としても使われています。

-

⑬福江武家屋敷通り

もっと見る福江武家屋敷通りには中級武士の屋敷の石垣が残っています。石垣は、付近の海岸から運んだ玄武岩の丸石を主体に築かれ、さらに石垣の上に積まれた小石(こぼれ石)は、敵が侵入してくるのを防ぐ役割を果たしました。

-

⑭富江陣屋の石蔵

もっと見る溶岩の切り石を隙間なく見事に積み上げたこの建物は、江戸時代の富江藩の貯蔵庫として使われていました。屋根部分はないものの、350年以上経った今もしっかりとした形で残っています。

-

⑮福江大津の岩川

もっと見る大津地区には、鬼岳の地下を流れた水が湧き出る場所がいくつかあります。このような湧水地を地元では「かわ」と呼び、洗濯場や野菜の洗い場として利用してきました。農村集落を代表する景観であり、福江地区の地形的特色を持った場所といえます。

-

⑯富江の円畑(まるはた)

もっと見る富江半島は只狩山を中心とした火山から噴出したサラサラの溶岩で出来ています。サラサラの溶岩は平坦な大地を作り、平坦な大地には円畑が数多く残っています。溶岩を円畑の囲いに使っていることが一目で分かります。

-

⑰三井楽の円畑(まるはた)

もっと見る三井楽半島では楯状火山である京ノ岳の山頂から麓まで、円畑が広がっています。季節風から作物を守るため、防風垣、椿の防風林で畑を囲っています。

-

⑱富江のスケアン

もっと見る石積みを復元し、観光に活用しています。典型的な縄状パホイホイ溶岩の姿が残る遠浅の溶岩海岸に位置しています。

拠点施設、鐙瀬ビジターセンターをご紹介!

国立公園のビジターセンターとして、また五島列島(下五島エリア)ジオパークエリアの拠点施設として、五島列島のさまざまな情報を、映像・ジオラマ・パネルなどで紹介します。