五島に伝わる伝統行事から、文化や歴史を感じる旅

五島の各地に代々伝わる伝統行事が今も大切に受け継がれています。

静かに演奏や舞を見守るものや、一緒に参加できる行事もあり、五島の文化や歴史をさらに深く感じることができます。

開催日にあわせて旅行を計画してみてはいかがでしょうか。

特集INDEX

【五島の無形民俗文化財】

地域の祭りや行事、人の人生の節目に行われる習慣や民俗芸能など、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承を「民俗文化財」とし、国や県が登録し保護を図っています。

五島の各地に伝わる「無形民俗文化財」をご紹介します。

チャンココ

「チャンココ」は五島市を中心に伝わる、亡くなった親族の御霊を供養するための舞を踊る伝統行事です。鉦の音と歌声に合わせて、素足に和服用の下着、腰みのに花笠を着けて、太鼓を叩きながら舞うエキゾチックな踊りを市内各所で見ることができます。

【開催日:8月13日~15日】

オーモンデー

「オーモンデー」は嵯峨島に伝わる、亡くなった親族の御霊を供養するための舞を踊る伝統行事です。800年代後半に中国より伝えられたと言われ、民家の庭先や墓地で、2人2組の歌い手と鉦のリズムにあわせ10~12人の踊り手が輪になり、太鼓を鳴らし踊ります。アルプス地方のヨーデルに似た歌唱法とメロディー、南国の衣装に、中央アジア風の手振りなど、さまざまな文化が交じり合った舞です。

【開催日:8月14日】

大宝郷の砂打ち

大宝郷の神社の秋祭りで、無病息災、豊作大漁を祈願します。神様行列が町を巡り、最後尾の砂鬼と呼ばれる藁の浅蓋をかぶった者が、砂を見物客や家々をめがけて打ちまき、悪霊・悪疫を払います。

【開催日:10月下旬~11月上旬の2日間】

貝津の獅子こま舞

貝津神社で300年以上続く、伝統行事で、男獅子と女獅子、天狗の面をつけた「猿田彦」という神様が、太鼓と笛に合わせて舞い踊りし、1年の無病息災や家内安全を祈願します。演奏される笛や太鼓は、代々、担当が決められ受け継がれています。

【開催日:1月2日~3日】

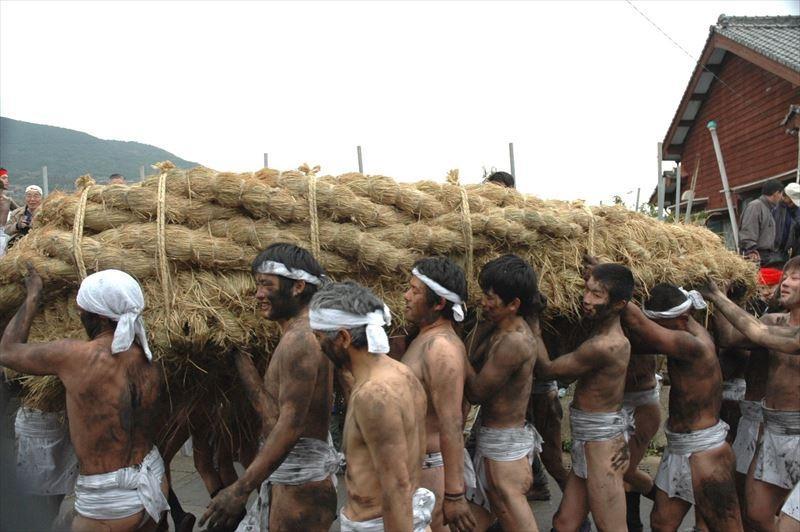

へトマト

五島市下崎山地区に古くから伝わる民俗行事で、「豊作」「大漁」「子孫繁栄」をまとめて祈願します。白浜神社での相撲に始まり、顔や身体にススを塗った若者が藁の玉を激しく奪い合う「玉せせり」や、青年団と消防団に分かれて豊作と大漁を占う「綱引き」が行われます。最後は、長さ3m、重さ約300kgの大草履を担ぎ、山城神社へ向かいます。途中、見物する女性を次々と大草履に乗せて何度も胴上げを行うなど、全国的に類を見ない祭りです。

【開催期間:1月の第三日曜日】

【五島の神社の例大祭】

例大祭は、神社で毎年行われる大切な祭りです。この祭りでは、神社の神様に感謝し、地域の平和や繁栄を祈ります。例大祭では、神輿をみんなで担いで町を巡ります。また、伝統的な音楽や舞も披露されます。地域の人たちが集まる例大祭で、五島の文化や伝統を感じてみませんか?

椛島神社例祭(椛島)

椛島で200年以上続く、海の神に大漁を祈願する例大祭。神輿の行列にあわせて、「宝来丸の曳船」という行事が行われ、車輪の付いた船に派手な着物を着た船頭が乗り、独特の歌を合図に船につけられた綱を引っぱり進みます。観客も一緒に船を曳いて参加できる貴重な伝統行事です。

【開催日:10月の第三土曜日・日曜日】