モデルコース

条件指定で探す

52件ありました

- 並び順

- 表示切替

-

福江島ぐる~っと一周よくばり「ちょい旅」

福江島を1日かけてぐるっと一周するよ!!

-

1泊2日で巡るはじめての五島 島内一周の旅

初めての方におすすめのコースです。 日本最果ての島・五島でキラメキ探検しよう!!

-

五島めぐり定期観光バス

バスの車窓から島並が織りなす海岸線を楽しみながら、島のガイドが五島の魅力を語る。

-

朝ドラの舞台で話題の長崎県・五島列島縦断2泊3日

連続テレビ小説「舞いあがれ!」の名シーンが撮影されたスポットをめぐってみよう!

-

話題の福江島(五島市)の街中を歩く ぶらり3時間徒歩コース

車がなくても大丈夫! フェリー乗船時刻までの時間調整などにも便利なぶらり徒歩コースをご紹介します。

-

映画「悪人」ロケ地めぐり

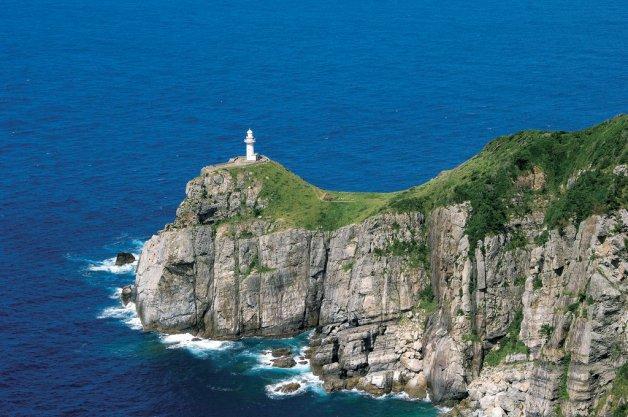

九州が舞台の映画「悪人」。名シーンが撮影された大瀬崎灯台などをめぐってみよう。

-

五島列島・久賀島日帰りコース~キリシタンの迫害を知る~

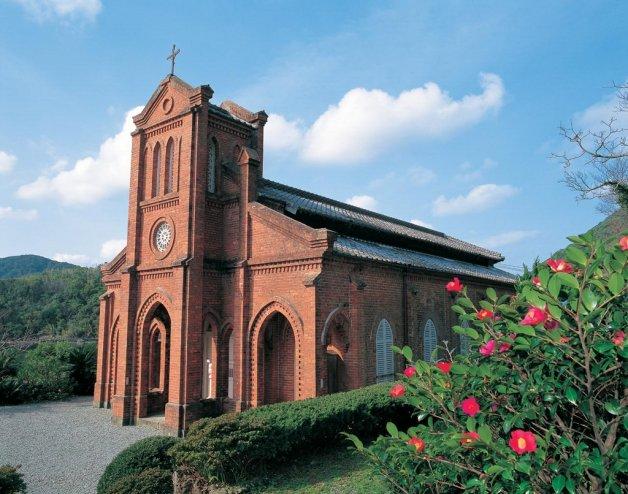

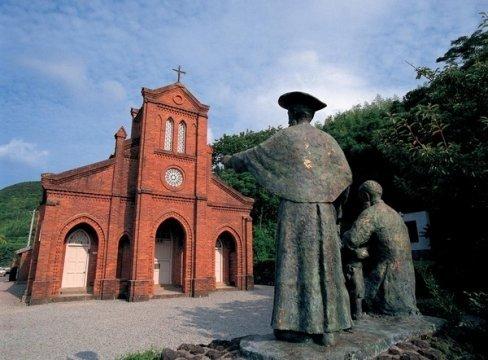

椿の島とも言われる久賀島。キリスト教解禁の直前に潜伏キリシタンへ弾圧が加えられた最後の場所、解禁後に建てられてた教会堂などが残る静かな島です。

-

奈留島を巡る「ちょい旅」紀行

五島列島のほぼ真ん中の奈留島。 松任谷由実の『瞳を閉じて』の歌でも名高い島です。

-

『劇映画 孤独のグルメ』ロケ地巡りコース

-

【長崎発】長崎観光&五島(福江島)満喫3泊4日コース

東洋と西洋の文化が入り混じる長崎市内の異国情緒溢れる街並みを堪能した後は五島へ。定番スポットを効率よく満喫するコースです。

-

福江島に点在する教会群をめぐる教会巡礼の旅

潜伏キリシタンの歴史を知り今もなお生き続ける祈りの心にふれる旅へ。

-

【博多発】福岡・長崎観光&五島(福江島) 満喫3泊4日コース

柳川名物川下り体験、長崎で異国情緒溢れる街並みを堪能した後は五島へ。定番スポットを効率よく満喫するコースです。

-

五島列島 極上ビーチと教会めぐり

2泊3日で下五島と上五島の両方を楽しんでみませんか。 非日常体験を存分に味わいましょう。

-

五島列島・椛島(かばしま)日帰りコース

五島列島のほぼ真ん中に位置する小さな島「椛島」。定期船ソレイユに乗って、さあ椛島へ!

-

隙間時間に気軽に釣りしませんか!? 福江港付近の釣りスポット(波止・堤防)紹介

釣り具を持っていなくても大丈夫!福江港近くの釣り具店でレンタルしてぷらっと釣りを楽しめます。

-

世界遺産・日本遺産・絶景・島のグルメ 五島市の島々をめぐる3泊4日

五島市の島(福江島・奈留島・久賀島)の世界遺産、日本遺産、絶景スポットを効率よく周ることができるコースです。

-

福岡市内観光&はじめての五島(福江島)島内一周3泊4日

福岡市の太宰府天満宮や天神、中州エリアを散策し五島へ出発!初めて五島を観光する方におすすめ、島内一周を効率よく周るコースです。

-

五島の歴史と文化を求めて 五島一周

まず五島歴史資料館で歴史や文化を知っていただくのがお勧めです。

-

【サイクリング】五島のシンボル、鬼岳コース

五島に来たなら一度は体感してほしいコースです!

-

映画『くちびるに歌を』五島ロケ地巡り

オール長崎県ロケで撮影されました。福江島のロケ地巡りをご紹介します。

-

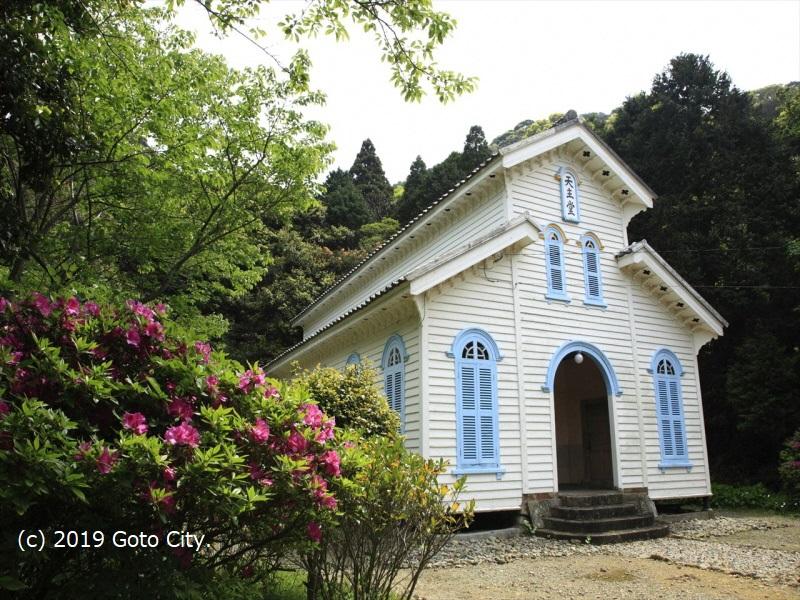

小さな島に見どころがギュッと詰まった五島列島・奈留島 日帰りコース

複雑な海岸線が織りなす美景と世界遺産集落にある江上天主堂は必見です。

-

長崎市内観光&はじめての五島(福江島)島内一周3泊4日

長崎市の平和公園やグラバー園、教会を巡り五島へ出発!はじめて五島を観光する方におすすめ、島内一周を効率よく周るコースです。

-

五島空海ゆかりの地を「ちょい旅」

弘法大師【空海】ゆかりの地をご案内します。

-

【サイクリング】ジオパークコース

日本最西端のジオパーク、五島列島ジオパーク(下五島エリア)。島の絶景&壮大さを存分に感じることができる本格的サイクリングコース。

-

【熊本発】熊本市内観光&雲仙島原 五島一周よくばりコース

熊本県から島原半島を経由し、長崎市を観光したら五島へ出発!福江島を効率よく周るよくばりコースです。

-

五島列島リピーター必見!二次離島「奈留島・久賀島」2泊3日 ~潜伏キリシタンに思いを馳せる~

壮絶な迫害のなか、島々で息をひそめ、命がけで信仰を守った潜伏キリシタンに思いを馳せながら美しい島、五島市にある2つの構成資産を巡るコースです。

-

【サイクリング】コバルトブルーの高浜海水浴場コース

体力に自信のある人におすすめのコース!福江島を横断して高浜海水浴場へ。

-

ビーチに海底探検、漁体験に磯遊び 福江島海遊び三昧

澄んだ海と白砂ビーチでの海水浴をはじめ、美しい海をとことん楽しむならこのルート。

-

五島の自然を大満喫!親子で体験夏休み!!

五島の自然を大満喫!!五島で子どもと一緒に夏休みの思い出をいっぱい作っちゃおう!!

-

【熊本発】ハウステンボス&長崎中華街 五島一周よくばりコース

オランダの街並みを再現した大人気ののテーマパークハウステンボスでたっぷり遊んだら五島へ出発!福江島を効率よく周るよくばりコースです。

-

【サイクリング】鬼岳と香珠子(こうじゅし)ビーチの絶景コース

帰り際には、温泉に浸かってさっぱり、気分も爽快!

-

【サイクリング】潜伏キリシタンコース

世界遺産として登録されている"潜伏キリシタン"ゆかりの地をめぐりながら五島の歴史を学び、奈留島の町並みや自然も満喫できるコース。

-

【サイクリング】静かな海辺に立つ、堂崎教会を目指すコース

目指すは岬の先端、静かな堂崎教会!五島の自然を全身で感じるのにぴったりのコース。

-

【ジオパーク】奈留島 大陸時代の化石や、巨大断層をみよう!

五島列島のほぼ中央に位置する奈留島。舅ヶ島(奈留)千畳敷では、泥岩砂岩の巨大な奇岩や、サイの足跡の化石を見ることができます。

-

五島の焼酎・ワイン・ジンを知り尽くすバーホッピングツアー

各酒造所見学や試飲が楽しめるバーホッピング体験ツアー。 お酒だけではなく美味しい島グルメや歴史にも触れることができます。

-

鬼岳・大瀬崎トレッキングコース

アクティブ派におすすめのトレッキングコース。より五島の大地の魅力を感じ、また広がる絶景を楽しむことができるでしょう。

-

【サイクリング】初心者でもチャレンジできる!辞本涯(じほんがい)を目指すコース

レンタカーと組み合わせて「日本最果ての地」にチャレンジ!

-

【サイクリング】遣唐使に思いを馳せるコース

遣唐使ゆかりの地が点在する福江島。1200年以上前に命をかけて唐に渡った遣唐使たちにまつわるエリアを巡るコース。

-

目指すは五島列島・福江島を代表する「大瀬埼灯台」 ~玉之浦地区の周り方~

市街地から少しだけ離れている玉之浦地区を効率よく回り、福江島の最西端にある「大瀬埼灯台」を目指します。

-

【サイクリング】潮風そよぐ富江・鐙瀬(あぶんぜ)コース

サイクリング用のブルーラインコースが嬉しい富江エリアへ。 達成感のあるコースです。

-

【ジオパーク】火山が作った絶景を見にいこう! 鬼岳コース

鬼岳周辺のエリアは単成火山(あちこちでボコボコ噴火する火山)や溶岩でできた地形がたくさん!

-

【サイクリング】五島の歴史を学ぶコース

五島の歴史を各スポットで学び、五島グルメを味わいながら市街地を走るライトなコース。